ę╗Īó╣®æ¬(y©®ng)µ£╣▄└ĒĄ─Ė┼─Ņ

╣®æ¬(y©®ng)µ£╣▄└Ē(SCMŻ¼Supply Chain Management)▀@ę╗├¹į~ūŅįńį┌20╩└╝o(j©¼)80─Ļ┤·ė╔ū╔įāśI(y©©)╠ß│÷Ż¼║¾Įø(j©®ng)╣®æ¬(y©®ng)µ£?zh©│n)└Įńšōē»Č©┴x×ķŻ║Ī░╣®æ¬(y©®ng)µ£╣▄└Ē╩ŪÅ─╠ß╣®«a(ch©Żn)ŲĘĪóĘ■äš(w©┤)║═ą┼ŽóüĒ×ķė├æ¶║═╣╔¢|į÷╠ĒārųĄĄ─Ż¼╩ŪÅ─įŁ▓─┴Ž╣®æ¬(y©®ng)╔╠ę╗ų▒ĄĮūŅĮKė├æ¶Ą─ĻP(gu©Īn)µIśI(y©©)äš(w©┤)▀^│╠Ą─╝»│╔╣▄└ĒĪŻĪ▒

20╩└╝o(j©¼)─®Ż¼╚½Ū“Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)ę╗¾w╗»Ą─▓ĮĘź▓╗öÓ╝ė┐ņŻ¼┘Yį┤į┌╚½Ū“ĘČć·ā╚(n©©i)Ą─┴„äė║═┼õų├┤¾┤¾╝ėÅŖ(qi©óng)Ż¼Ų¾śI(y©©)├µ┼Rų°Ė³╝ė╝ż┴ęĄ─ĖéĀÄŁh(hu©ón)Š│Ż¼▀@ĘNĖéĀÄęč▓╗į┘╩Ūå╬éĆŲ¾śI(y©©)ķgĄ─ĖéĀÄŻ¼Č°╩Ū╣®æ¬(y©®ng)µ£┼c╣®æ¬(y©®ng)µ£ų«ķgĄ─ĖéĀÄŻ¼į┌▀@ĘNĖéĀÄŁh(hu©ón)Š│Ž┬Ż¼Ų¾śI(y©©)╝┤╩╣▓╔ė├┴╦ERPĄ╚ą┼Žó╣▄└Ē╝╝ąg(sh©┤)īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)┴╦ā╚(n©©i)▓┐ą┼Žó╗»å╬į¬Ą─╝»│╔Ż¼Ą½ŽÓī”ė┌┤¾Ą─╔ńĢ■┼c╩ął÷Łh(hu©ón)Š│üĒųvŻ¼╚į╚╗╩Ūę╗éĆéĆą┼Žó╗»╣┬ŹuŻ¼ę“┤╦▒žĒÜė├SCMüĒ▓│²Ų¾śI(y©©)ķgĄ─ć·ē”Ż¼īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)┐ńŲ¾śI(y©©)Ą─╣®æ¬(y©®ng)µ£ģf(xi©”)ū„ĪŻć└(y©ón)Ė±ĄžšfŻ¼╣®æ¬(y©®ng)µ£▓ó▓╗╩ŪéĆę╗ī”ę╗ĪóśI(y©©)äš(w©┤)ī”śI(y©©)äš(w©┤)Ą─µ£ŚlŻ¼Č°╩Ūę╗éĆ║Ł╔w┴╦ČÓųžśI(y©©)äš(w©┤)║═ĻP(gu©Īn)ŽĄĄ─ŠW(w©Żng)Įj(lu©░)Ż¼╦³─ę└©┴╦ī”įŁ▓─┴ŽĪó┴Ń▓┐╝■║═įO(sh©©)éõĄ─▓╔┘ÅŻ¼«a(ch©Żn)ŲĘĄ─ųŲįņ┼cčb┼õĪó░³čb┼cĢ║┤µŻ¼▀\(y©┤n)▌ö┼c┼õ╦═Ż¼ĘųõN┼cõN╩█ęį╝░ūŅĮKĮ╗ĖČė├æ¶║═╩█║¾Ę■äš(w©┤)Ą╚Łh(hu©ón)╣Ø(ji©”)Ż¼Å─╣®æ¬(y©®ng)╔╠Ą─╣®æ¬(y©®ng)╔╠ę╗ų▒ĄĮ┐═æ¶Ą─┐═æ¶ĪŻSCM╩Ūī”š¹éĆ╣®æ¬(y©®ng)µ£╔ŽĄ─ąĶŪ¾┼c╣®Įo▀M(j©¼n)ąąėŗ(j©¼)äØĪóģf(xi©”)š{(di©żo)Īół╠(zh©¬)ąąĪó┐žųŲĪóā×(y©Łu)╗»║═øQ▓▀Ą─Ė„ĘN╗Ņäė║═▀^│╠Ż¼╦³Ą─ā╚(n©©i)╚▌╩Ū═©▀^╠ß╣®«a(ch©Żn)ŲĘĪóĘ■äš(w©┤)║═ą┼ŽóüĒ×ķė├æ¶║═╣╔¢|į÷╠ĒārųĄŻ¼Å─ī”įŁ▓─┴Ž╣®æ¬(y©®ng)╔╠ę╗ų▒ĄĮūŅĮK┐═æ¶śI(y©©)äš(w©┤)▀^│╠Ą─╣▄└ĒŻ¼Ųõ─┐ś╦(bi©Īo)╩Ū╩╣┐═æ¶╦∙ąĶĄ─š²┤_Ą─«a(ch©Żn)ŲĘ(Right Product)─▄ē“į┌š²┤_Ą─Ģrķg(Right Time)Īó░┤ššš²┤_Ą─öĄ(sh©┤)┴┐(Right Quantity)Īóš²┤_Ą─┘|(zh©¼)┴┐(Right Quality)║═š²┤_Ą─ĀŅæB(t©żi)(Right status)Ż¼ęįš²┤_Ą─ārĖ±(Right Price)╦═ĄĮš²┤_Ą─Ąž³c(di©Żn)(Right Place)Ż¼▓óīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)┐é│╔▒ŠūŅąĪĪŻSCM×ķŲ¾śI(y©©)╠ß╣®┴╦ŲõśI(y©©)äš(w©┤)Ą─ā╚(n©©i)Īó═Ō▓┐╗ź┬ō(li©ón)╝░īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)╝»│╔┼c╣▄└ĒĄ─ÖC(j©®)Ģ■Ż¼│÷╔½Ąž╣▄└ĒŲõ╚½▓┐Ą─śI(y©©)äš(w©┤)┴„│╠Ż¼š╣╩Š┴╦ę╗ĘN╣▄└ĒśI(y©©)äš(w©┤)╗’░ķķgĻP(gu©Īn)ŽĄĄ─ą┬ą═ĘĮĘ©ĪŻ

į┌╣®æ¬(y©®ng)µ£╔ŽŻ¼├┐éĆŲ¾śI(y©©)Č╝╩Ūµ£╔ŽĄ─ę╗éĆ╣Ø(ji©”)³c(di©Żn)Ż¼├┐éĆ╣Ø(ji©”)³c(di©Żn)Č╝┤µį┌║═¾w¼F(xi©żn)┴╦╣®ąĶĻP(gu©Īn)ŽĄŻ¼Č°Ī░ąĶĪ▒┼cĪ░╣®Ī▒į┌SCMųą╝╚╩Ūę╗ī”├¼Č▄Ż¼ėų╩Ūę╗éĆĮy(t©»ng)ę╗¾wĪŻ├┐ę╗éĆŲ¾śI(y©©)į┌╔ńĢ■║═╩ął÷┤¾Łh(hu©ón)Š│ųąČ╝▓╗╩Ū╣┬┴óĄ─Ż¼ŲõĪ░ÅV┴xĪ▒╣®æ¬(y©®ng)╔╠╩Ū╦³Ą─╔Žė╬śI(y©©)äš(w©┤)╠ß╣®š▀Ż¼ŽÓī”Ų¾śI(y©©)üĒųvŻ¼╦¹éā╩ŪĪ░╣®Ī▒ĘĮŻ╗Č°ŲõĪ░ÅV┴xĪ▒┐═æ¶╩ŪŲ¾śI(y©©)Ž┬ė╬śI(y©©)äš(w©┤)Ą─ąĶŪ¾š▀Ż¼ŽÓī”Ų¾śI(y©©)üĒųvŻ¼╦¹éā╩ŪĪ░ąĶĪ▒ĘĮĪŻ├┐éĆŲ¾śI(y©©)Č╝ėąŲõ╔ŽŽ┬ė╬╣®æ¬(y©®ng)µ£Ż¼Ų¾śI(y©©)ūį╔ĒŽ┬ė╬┐═æ¶Ą─ąĶŪ¾└Łäė┴╦╦³Ą─śI(y©©)äš(w©┤)Ż╗Č°╦³Ą─ąĶŪ¾ėų└Łäė┴╦Ųõ╔Žė╬Ą─śI(y©©)äš(w©┤)ĪŻį┌Ž┬ė╬╣®æ¬(y©®ng)µ£╔ŽŻ¼Ų¾śI(y©©)▒žĒÜęįĪ░╩╣┐═æ¶ØMęŌĪ▒×ķæ(zh©żn)┬įųąą─³c(di©Żn)Ż¼═©▀^ą┼Žó╝»│╔║═╣▓ŽĒ╝░ĢršŲ╬š┐═æ¶Ą─ąĶŪ¾╝░Ųõūā╗»Ż¼═©▀^ģf(xi©”)═¼▀\(y©┤n)ū„│õĘų└¹ė├ūį╝║╩ųųąĄ─┘Yį┤Ż¼╔§ų┴š¹║ŽŲõ╦¹ĘĮ┘Yį┤üĒūŅ┤¾Ž▐Č╚Ąž×ķ┐═æ¶╠ß╣®ā×(y©Łu)┘|(zh©¼)Īó╝░ĢrĄ─Ę■äš(w©┤)Ż¼ęįöU(ku©░)┤¾┐═æ¶╚║┬õ║═╩ął÷Ż¼╠ßĖ▀õN╩█Ņ~║═└¹ØÖĪŻČ°į┌╔Žė╬╣®æ¬(y©®ng)µ£╔ŽŻ¼Ų¾śI(y©©)ę▓ę¬ęįĪ░ļp┌AĪ▒Ą─Įø(j©®ng)ĀI└Ē─Ņ×ķųĖī¦(d©Żo)╦╝ŽļŻ¼┼cÅV┴xĄ─╣®æ¬(y©®ng)╔╠ĮY(ji©”)│╔ķLŲ┌ĪóĘĆ(w©¦n)╣╠Ą─╗ź╗▌╗ź└¹╗’░ķĻP(gu©Īn)ŽĄŻ¼ęįīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)ė├ūŅĄ═Ą─│╔▒ŠĪóūŅČ╠Ą─Ģrķg½@╚Ī▓▀┬įąį┘Yį┤Ż¼īó╣®æ¬(y©®ng)╔╠Ą─╝╝ąg(sh©┤)Īóų¬ūR║═äō(chu©żng)ą┬─▄┴”╚┌╚ļūį╝║Ą─śI(y©©)äš(w©┤)ųąŻ¼┼c╦¹éā╣▓ŽĒą┼ŽóĪóģf(xi©”)═¼▀\(y©┤n)ū„Ż¼╩╣Ųõėąą¦ĄžĒææ¬(y©®ng)ūį╝║Ą─ąĶŪ¾Ż¼Å─Č°╣Ø(ji©”)╝s│╔▒ŠĪó┐sČ╠«a(ch©Żn)ŲĘ║═Ę■äš(w©┤)═ČĘ┼╩ął÷Ą─ĢrķgĪóį÷ÅŖ(qi©óng)ūį╝║Ą─Ēææ¬(y©®ng)─▄┴”║═äō(chu©żng)ą┬─▄┴”Ż¼┌AĄ├╩ął÷ĪóīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)½@└¹ĪŻę“┤╦Ż¼╣®æ¬(y©®ng)µ£Ų¾śI(y©©)ķgĄ─▀\(y©┤n)ū„¾w¼F(xi©żn)┴╦║Žū„Īóģf(xi©”)═¼Ż¼╩Ūę╗ĘNą┼Žó╣▓ŽĒĪó╚½│╠ā×(y©Łu)╗»Īó└¹ęµŠ∙š┤Īó’L(f©źng)ļUĘųō·(d©Īn)Ą─╗’░ķĻP(gu©Īn)ŽĄĪŻ

ļSų°╚½Ū“Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)ę╗¾w╗»Ą─═Ų▀M(j©¼n)Ż¼╣®æ¬(y©®ng)µ£Å─ūŅ│§Ą─Ų¾śI(y©©)ā╚(n©©i)▓┐╣®æ¬(y©®ng)µ£öU(ku©░)š╣ĄĮ╔ŽŽ┬ė╬╣®æ¬(y©®ng)µ£ĪóąąśI(y©©)╣®æ¬(y©®ng)µ£ĪóäėæB(t©żi)┬ō(li©ón)├╦╣®æ¬(y©®ng)µ£ęį╝░╚½Ū“ŠW(w©Żng)Įj(lu©░)╣®æ¬(y©®ng)µ£Ż¼╩╣Ą├┘Yį┤Ą─ęÄ(gu©®)äØę▓į┌▓╗öÓŽ“═Ō▓┐öU(ku©░)š╣Ż¼░l(f©Ī)š╣ĄĮÅ─╚½Šų║═š¹¾wĄ─ĮŪČ╚┐╝æ]Ż¼╣®æ¬(y©®ng)µ£╔ŽĄ─│╔åTį┌Ž╚▀M(j©¼n)Ą─IT╝╝ąg(sh©┤)ų¦│ųŽ┬Ż¼(╠žäe╩Ū╗ź┬ō(li©ón)ŠW(w©Żng)ĪóļŖūė╔╠äš(w©┤)╝╝ąg(sh©┤)×ķŲ¾śI(y©©)īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)▀@ĘN╣®æ¬(y©®ng)µ£▀\(y©┤n)ū„╠ß╣®┴╦ų¦│ų║═╝╝ąg(sh©┤)╗∙ĄA(ch©│))▒ŖČÓĄ─Ų¾śI(y©©)┐╔ęį╣▓═¼īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)ī”═Ō▓┐╩ął÷Ą─ĖéĀÄŻ¼Ė³║├Ąžš¹║Ž║═ā×(y©Łu)╗»┼õų├╔ńĢ■┘Yį┤Ż¼īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)š¹éĆ╣®æ¬(y©®ng)µ£Īó╔§ų┴╩Ūš¹éĆ╔ńĢ■Ą─┘Yį┤║Ž└Ē└¹ė├ĪŻę“┤╦Ż¼ERPų╗╩ŪīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)┴╦Ų¾śI(y©©)ā╚(n©©i)▓┐ārųĄūŅ┤¾╗»Ż¼Č°SCMätīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)┴╦š¹éĆ╣®æ¬(y©®ng)µ£Īó─╦ų┴╔ńĢ■ārųĄĄ─ūŅ┤¾╗»ĪŻ

Č■ĪóSCM┼cERP

Å─20╩└╝o(j©¼)60─Ļ┤·Ą─MRPķ_╩╝Ż¼Įø(j©®ng)▀^Äū╩«─ĻĄ─░l(f©Ī)š╣┼cæ¬(y©®ng)ė├Ż¼ERPį┌Ų¾śI(y©©)Ą─æ¬(y©®ng)ė├ęčų▓ĮīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)┴╦ī”ā╚(n©©i)▓┐Ą─▓╔┘ÅĪóÄņ┤µĪó╔·«a(ch©Żn)ĪóõN╩█Īóžö(c©ói)äš(w©┤)║═╚╦┴”┘Yį┤Ą╚Łh(hu©ón)╣Ø(ji©”)Ą─╣▄└ĒŻ¼×ķŲ¾śI(y©©)ā╚(n©©i)▓┐ĦüĒ┴╦┐╔ė^Ą─╩šęµ▓óäō(chu©żng)įņ┴╦▓╗┐╔─ź£ńĄ─╣”┐āĪŻĄ½╩ŪŻ¼į┌╚½Ū“Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)╗»ę╗¾w╗»┼Ņ▓¬░l(f©Ī)š╣Ą─21╩└╝o(j©¼)Ż¼ERPį┌┤¾╩ął÷Łh(hu©ón)Š│Ą─ą┼Žó╗»╣▄└ĒĄ─░l(f©Ī)š╣▀M(j©¼n)│╠ųąę▓▓╗öÓ’@┬Č│÷į┌╣®æ¬(y©®ng)µ£ÖMŽ“╣▄└ĒĘĮ├µĄ─▓╗ūŃŻ¼¤ošō╩Ū╣▄└ĒĘČć·Īó└Ēšō─Żą═Īó╝╝ąg(sh©┤)ų¦│ųŻ¼▀Ć╩Ūį┌╣”─▄╔ŽŻ¼Č╝’@Ą├┴”▓╗Å─ą─Ż¼¤oĘ©ØMūŃą┬Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)ą╬╩ĮŽ┬Ų¾śI(y©©)Įø(j©®ng)ĀI▀\(y©┤n)ū„ųą▓╗öÓ│÷¼F(xi©żn)Ą─╣▄└ĒąĶŪ¾Ż¼Č°▀@ą®ą┬Ą─ąĶŪ¾ąĶę¬ėąSCMüĒ═Ļ│╔Ż¼▀@ę▓╩Ū×ķ╩▓├┤╚½Ū“500ÅŖ(qi©óng)Ų¾śI(y©©)į┌Įø(j©®ng)▀^╚¶Ė╔─ĻĄ─ERPæ¬(y©®ng)ė├║¾ėų╝Ŗ╝Ŗę²╚ļ┴╦╣®æ¬(y©®ng)µ£╣▄└ĒĄ─įŁę“ĪŻŽ┬├µŠ═Å─▓╗═¼Ą─īė├µ╔ŽŲ╩╬÷SCM┼cERPĄ─ģ^(q©▒)äeĪŻ

1Ż«└Ēšō─Żą═║═ĘĮĘ©

ČÓ─ĻüĒŻ¼╚╦éāę╗ų▒į┌įćłDĖ³║├æ¬(y©®ng)ė├öĄ(sh©┤)īW(xu©”)└Ēšō║═─Żą═üĒī”Ų¾śI(y©©)Ė„ĒŚ(xi©żng)śI(y©©)äš(w©┤)░▓┼┼ėŗ(j©¼)äØ║═▀M(j©¼n)ąą╣▄└ĒŻ¼į┌20╩└╝o(j©¼)80─Ļ┤·ęįŪ░Ż¼╩▄ėŗ(j©¼)╦ŃÖC(j©®)ėŗ(j©¼)╦Ń╦┘Č╚║═Ųõ╦¹╝╝ąg(sh©┤)Ą─Ž▐ųŲŻ¼ę╗ą®╗∙ė┌ā×(y©Łu)╗»Ą─║═╝s╩°Ą─öĄ(sh©┤)īW(xu©”)ĘĮĘ©ė╔ė┌ŲõĮ©─ŻÅ═(f©┤)ļsĪó▀\(y©┤n)╦Ń┴┐┤¾║═╝s╩°Śl╝■ČÓĄ╚įŁę“Ż¼░l(f©Ī)š╣▒╚▌^▀tŠÅŻ¼Č°┴Ēę╗ĘNę“?y©żn)ķ╩Ī┬į┴╦ę╗ą®ī?sh©¬)ļH┤µį┌ĪóļyęįŪ¾ĮŌĄ─ę“╦žČ°ūāĄ├║åå╬ęū╦ŃĄ─MRPĘĮĘ©Ż¼ät½@Ą├┴╦▌^║├Ą─│╔ą¦║═░l(f©Ī)š╣Ż¼¼F(xi©żn)Į±ERPėŗ(j©¼)äØŠÄ┼┼Ą─║╦ą─╝╝ąg(sh©┤)╚įčžęu┴╦▀@ĘNMRPĘĮĘ©ĪŻĄ½║¾üĒŻ¼╚╦éāėųØuØu░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ż¼─Ūą®▒╗║÷┬įĄ─ę“╦žŪĪŪĪ╩Ūæ¬(y©®ng)įō╝ėęįųžęĢĄ─Ż¼═¼Ģrėŗ(j©¼)╦ŃÖC(j©®)╝╝ąg(sh©┤)Ą─’w╦┘░l(f©Ī)š╣╩╣ęį═∙ļyęį═Ļ│╔Ą─Į©─ŻĪó▀\(y©┤n)╦ŃČ╝ūāĄ├║åå╬Ż¼ę“┤╦Į©┴óį┌ā×(y©Łu)╗»Īó╝s╩°Ą╚└Ēšō╗∙ĄA(ch©│)ų«╔ŽĄ─SCMĖ³ČÓĄž╩▄ĄĮ┴╦Ų¾śI(y©©)Ą─ŪÓ▓AŻ¼▀@ą®└Ēšō─Żą═ę▓×ķ╦³Ą─ėŗ(j©¼)äØĪóøQ▓▀Īóā×(y©Łu)╗»║═╣▄└Ē╠ß╣®┴╦ÅŖ(qi©óng)ėą┴”Ą─ų¦│ųĪŻ╦³ķ_╩╝ęį│Ż±vėŗ(j©¼)╦ŃÖC(j©®)ā╚(n©©i)┤µĄ─ĘĮ╩Į▓╔ė├öĄ(sh©┤)īW(xu©”)ęÄ(gu©®)äØĪó╝s╩°└ĒšōĄ╚ČÓĘNĘĮĘ©ŠÄųŲėŗ(j©¼)äØŻ¼╚╦éā░l(f©Ī)¼F(xi©żn)▀@ĘNĘĮĘ©═Ļšōį┌ėŗ(j©¼)äØĄ─£╩(zh©│n)┤_ąį▀Ć╩ŪŠÄųŲ╦┘Č╚Ż¼ęį╝░ā×(y©Łu)╗»ąįĄ╚ĘĮ├µČ╝▀h(yu©Żn)▀h(yu©Żn)ā×(y©Łu)ė┌▒╗ERPčžė├ų┴Į±Ą─MRPĘ©ĪŻ

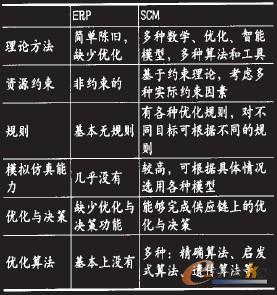

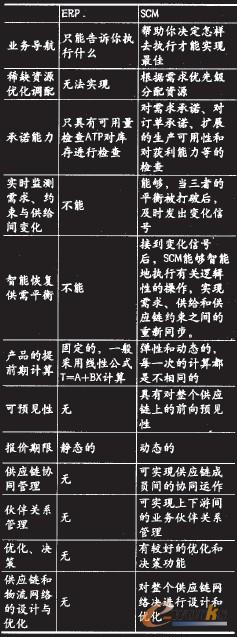

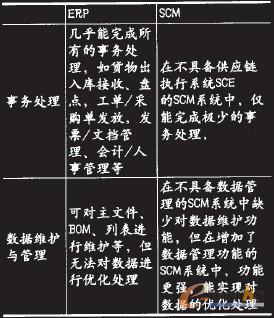

SCM▓╔ė├┴╦ČÓĘNöĄ(sh©┤)īW(xu©”)ā×(y©Łu)╗»─Żą═║═ęÄ(gu©®)ätŻ¼į┌ųŲČ©ėŗ(j©¼)äØĢr┐╝æ]┴╦ČÓĘN╝s╩°ę“╦žŻ¼╚ńįO(sh©©)éõĪó╬’┴ŽĪół÷╦∙Īó╚╦åTĪóĢrķg║═╝╝ąg(sh©┤)Ą╚Ż¼▓╔ė├┴╦▓╗═¼Ą─ęÄ(gu©®)ät║═ČÓĘNā×(y©Łu)╗»╩ųČ╬ī”ėŗ(j©¼)äØ─┐ś╦(bi©Īo)▀M(j©¼n)ąąā×(y©Łu)╗»Ż¼└²╚ńį┌Ęų┼õęÄ(gu©®)ätųąŻ¼ę¬ī”╦∙ėąĄ─ąĶŪ¾▀M(j©¼n)ąąā×(y©Łu)Ž╚╝ēįO(sh©©)ų├Ż¼į┘Ė∙ō■(j©┤)╣®Įo┘Yį┤Ą─Šo╚▒│╠Č╚░┤ššęÄ(gu©®)ät×ķąĶŪ¾Ęų┼õ┘Yį┤ĪŻę“┤╦Ż¼╦³Š▀ėąĖ³łį(ji©Īn)īŹ(sh©¬)Ą─└Ēšō╗∙ĄA(ch©│)║═Ė³┐ŲīW(xu©”)Ą─ųĖī¦(d©Żo)ĘĮĘ©Ż¼ū÷│÷Ą─ėŗ(j©¼)äØĖ³Š▀ā×(y©Łu)╗»ąįĪó£╩(zh©│n)┤_ąį║═┐╔ąąąįĪŻ┤╦═ŌŻ¼SCMĮĶų·ė┌Ė„ĘN─Żą═║═╦ŃĘ©Ż¼─▄ē“?q©▒)”Ų¾śI(y©©)║═╣®æ¬(y©®ng)µ£▀M(j©¼n)ąąøQ▓▀║═ā×(y©Łu)╗»ĪŻŽÓ▒╚ų«Ž┬Ż¼ERPĄ─└Ēšō─Żą═▀^ė┌║åå╬║═ĻÉ┼fŻ¼╗∙ė┌╝s╩°Ą─ėŗ(j©¼)äØ─Żą═║═║åå╬Ą─╠ßŪ░Ų┌ėŗ(j©¼)╦ŃĘĮĘ©Ą╚Č╝¤oĘ©─ŻöMĮ±╚šÅ═(f©┤)ļsČÓūāĄ─śI(y©©)äš(w©┤)▀^│╠ĪŻ╦³Ą─ėŗ(j©¼)äØ╗∙ĄA(ch©│)╩ŪŲ¾śI(y©©)Ą─┘Yį┤╗∙▒Š▓╗╩▄Ž▐ųŲŻ¼╠ßŪ░Ų┌Ą─ĮŪ╔½ĘĮĘ©ę╗░Ń▓╔ė├║åå╬Ą─ŠĆąį╣½╩ĮT=AŻ½BXŻ¼▓óŪęė╔ė┌╚▒╔┘└Ēšō─Żą═Ą─ų¦│ųŻ¼ę╗░ѤoĘ©īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)śI(y©©)äš(w©┤)ā×(y©Łu)╗»║═┐ŲīW(xu©”)øQ▓▀Ż¼Č■š▀Ą─ī”▒╚╚ń▒Ē1╦∙╩ŠĪŻ

▒Ē1

2Ż«╣▄└ĒĘČć·

▒Ŗ╦∙ų▄ų¬Ż¼ERP╩Ū├µŽ“Ų¾śI(y©©)ā╚(n©©i)▓┐Ą─╣▄└ĒŻ¼ų╗─▄ī”Ų¾śI(y©©)ā╚(n©©i)▓┐Ą─┘Yį┤▀M(j©¼n)ąą╣▄└ĒĪŻ╚╗Č°Ż¼ļSų°Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)╚½Ū“╗»║═╩ął÷ĖéĀÄĄ─╝ėäĪŻ¼å╬┐┐Ų¾śI(y©©)ā╚(n©©i)▓┐Ą─śI(y©©)äš(w©┤)╣▄└Ē║═ūįäė╗»╦∙½@Ą├Ą─╩šą¦ęčūāĄ├įĮüĒįĮėąŽ▐Ż¼ė╔ė┌«a(ch©Żn)ŲĘ╔·├³ų▄Ų┌Ą─╚šęµ┐sČ╠Īó«a(ch©Żn)ŲĘČ©ųŲ╗»╔·«a(ch©Żn)║═Į╗žøŲ┌ę▓į┌▓╗öÓ┐sČ╠Ż¼Ų¾śI(y©©)├µī”įĮüĒįĮÅ═(f©┤)ļsĪóäėæB(t©żi)ĪóČÓūāĄ─Įø(j©®ng)ĀIŁh(hu©ón)Š│Ż¼ę“┤╦▒žĒÜųØuīó╣▄└ĒĄ─Į╣³c(di©Żn)▐D(zhu©Żn)ęŲĄĮ│¼įĮŲ¾śI(y©©)ų«═ŌĄ─╣®æ¬(y©®ng)µ£╣▄└Ē║═╔ŽŽ┬ė╬Ą─śI(y©©)äš(w©┤)ģf(xi©”)═¼╔ŽŻ¼ęį▀mæ¬(y©®ng)Łh(hu©ón)Š│Ą─ūā╗»ĪŻČ°ERPį┌╣▄└ĒĘČć·║═╣”─▄╔ŽČ╝▓╗Š▀éõģf(xi©”)š{(di©żo)ČÓéĆŲ¾śI(y©©)ķg┘Yį┤Ą──▄┴”Ż¼¤oĘ©īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)╣®æ¬(y©®ng)µ£╔ŽśI(y©©)äš(w©┤)┼cą┼ŽóĄ─╣▓ŽĒĪŻ╝┤╩╣į┌Ų¾śI(y©©)ā╚(n©©i)▓┐Ż¼ERPę▓ļyęįØMūŃ▓╔┘ÅĪóÄņ┤µĪó╔·«a(ch©Żn)║═ĘųõNĄ╚śI(y©©)äš(w©┤)Ą─ā×(y©Łu)╗»║═øQ▓▀ąĶŪ¾Ż¼└²╚ńERPļyęįØMūŃ╔·«a(ch©Żn)Łh(hu©ón)╣Ø(ji©”)ųąĄ─┼┼«a(ch©Żn)Īó┼┼ą“║═╗ņ┴„čb┼õĄ╚Ą─ā×(y©Łu)╗»ąĶŪ¾Ż¼▓óŪę¤oĘ©īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)ŠoĖ·╩ął÷ūā╗»Ż¼äėæB(t©żi)Ąžš{(di©żo)š¹░▓╚½Äņ┤µ╦«ŲĮ(╚ń░┤į┬▀M(j©¼n)ąąš{(di©żo)š¹Ą╚)ĪŻČ°SCMät─▄ē“ØMūŃ╣®æ¬(y©®ng)µ£ÖMŽ“ę╗¾w╗»▀\(y©┤n)ū„Ą─ę¬Ū¾Ż¼Ä═ų·Ų¾śI(y©©)Ė³║├Ąžģó┼cą┬Łh(hu©ón)Š│Ą─ĖéĀÄĪŻį┌┘Yį┤╝s╩°Īóā×(y©Łu)╗»║═øQ▓▀╝╝ąg(sh©┤)Ą─ų¦│ųŽ┬Ż¼SCM┐╔ęįėąą¦Ąž└¹ė├║═š¹║Ž═Ō▓┐┘Yį┤Ż¼┼c╔ŽŽ┬ė╬Ą─Ų¾śI(y©©)Į©┴ó║Žū„╗’░ķĻP(gu©Īn)ŽĄŻ¼ęįīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)ą┼Žó╣▓ŽĒ║═śI(y©©)äš(w©┤)╝»│╔Īó╣▓═¼ģf(xi©”)š{(di©żo)ųŲČ©╝µŅÖĖ„ĘĮ└¹ęµĄ─┬ō(li©ón)║Žėŗ(j©¼)äØŻ¼īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)╣®æ¬(y©®ng)µ£ģf(xi©”)═¼▀\(y©┤n)ū„ĪŻ

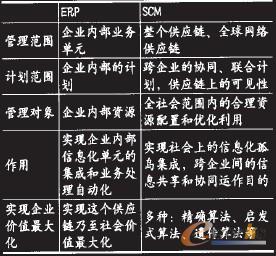

┴Ē═ŌŻ¼SCM▀Ć─▄ē“─ŻöM║═Ė─╔Ųžö(c©ói)äš(w©┤)ųĖś╦(bi©Īo)Ż¼╠žäe╩Ū╩š╚ļĪó│╔▒Š║═┘Y«a(ch©Żn)└¹ė├┬╩ųĖś╦(bi©Īo)ĪŻ╦³▓╗āHāH╩Ū║åå╬ĄžĮĄĄ═│╔▒ŠŻ¼Č°╩Ū└¹ė├▓╗═¼Ą─ĘĮ╩ĮüĒØMūŃ╩ął÷║═┐═æ¶Ą─ąĶŪ¾Ż¼╩╣Ų¾śI(y©©)─╦ų┴š¹éĆ╣®æ¬(y©®ng)µ£īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)ė»└¹ūŅ┤¾╗»Ż¼╦³═©▀^Ė─╔Ų╩šęµ▒Ē║═┘Y«a(ch©Żn)žō(f©┤)é∙▒ĒųąĄ─ĻP(gu©Īn)µIę“╦žŻ¼üĒīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)╣╔¢|ÖÓ(qu©ón)굥─ūŅ┤¾╗»ĪŻę“┤╦Ż¼ERPāHāH╩ŪīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)┴╦å╬éĆŲ¾śI(y©©)Ą─ārųĄūŅ┤¾╗»Ż¼Č°SCMätīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)┴╦š¹éĆ╔ńĢ■ārųĄĄ─ūŅ┤¾╗»Ż¼į┌╣▄└ĒĘČć·╔ŽŻ¼Č■š▀ķgĄ─▒╚▌^╚ń▒Ē2╦∙╩ŠĪŻ

▒Ē2

3Ż«ŠÄųŲėŗ(j©¼)äØ

╩ūŽ╚Ż¼SCM╩Ū╗∙ė┌─│ą®ā×(y©Łu)╗»ęÄ(gu©®)ät▀M(j©¼n)ąąėŗ(j©¼)äØĄ─Ż¼╩Ū═©▀^▓╗═¼Ą─ęÄ(gu©®)ätüĒī”▓╗═¼śI(y©©)äš(w©┤)▀M(j©¼n)ąąā×(y©Łu)╗»Ż¼īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)┴╦ī”å╬ę╗─┐ś╦(bi©Īo)║═ČÓ─┐ś╦(bi©Īo)Ą─ā×(y©Łu)╗»Ż¼öU(ku©░)┤¾┴╦ėŗ(j©¼)äØĘČć·ĪŻČ°ERPätļyęįīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)▀@ĘNā×(y©Łu)╗»ĪŻ

Ųõ┤╬Ż¼SCMĄ─ėŗ(j©¼)äØ╩Ū▓ó░l(f©Ī)Ą─Īóėŗ(j©¼)äØĢrČ╬╩Ū▀B└m(x©┤)Ą─Ż¼Ųõ═©▀^ŠC║ŽĪó═Ļš¹Ąž┐╝æ]╝s╩°å¢Ņ}Ż¼╔·│╔Ą─╠ßŪ░Ų┌Š▀ėąÅŚąįŻ¼ėŗ(j©¼)äØĄ──▄ęŖČ╚┐╔▀_(d©ó)š¹éĆ╣®æ¬(y©®ng)µ£Ż¼įO(sh©©)ų├╩Ū╚½Ū“ĘČć·Ą─ĪŻSCM┐╔ęįī”╣®æ¬(y©®ng)µ£║═╚½Ų¾śI(y©©)Ą─Ė„ĒŚ(xi©żng)śI(y©©)äš(w©┤)▀M(j©¼n)ąąėŗ(j©¼)äØŻ¼ę╗┤╬ąįĄž┐╝æ]śI(y©©)äš(w©┤)┴„│╠Ą─┐vŽ“║═ÖMŽ“Ą─ģf(xi©”)š{(di©żo)Ż¼¤oąĶę╗éĆéĆĄžę└┤╬ųŲČ©ėŗ(j©¼)äØĪŻČ°ERPŠÄųŲėŗ(j©¼)äØ╩Ū░┤Ēśą“▀M(j©¼n)ąąĄ─Īóėŗ(j©¼)äØĢrČ╬╩Ūļx╔óĄ─Ż¼╔·│╔Ą─╠ßŪ░Ų┌╩Ū╣╠Č©Ą─Ż¼āH├µŽ“─│ę╗╣”─▄Ą─ėŗ(j©¼)äØŻ¼ėŗ(j©¼)äØĄ──▄ęŖČ╚ų╗Ž▐ė┌Šų▓┐Ż¼Äū║§▓╗┐╝æ]╝s╩°ĪŻ

į┘┤╬Ż¼SCMĄ─ėŗ(j©¼)äØĖ▓╔w┴╦╦∙ėąĄ─śI(y©©)äš(w©┤)Ż¼ėŗ(j©¼)äØ─Żą═┐╔ęįū÷Ą├ūŃē“įö╝Ü(x©¼)Ż¼Ė▓╔w┴╦ķLĪóųąĪóČ╠ų▄Ų┌Ż¼┐╔ęįīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)Ą╣┼┼ĪóĒś┼┼║═ųąķg┼┼Ż¼ŲõŠ½╝Ü(x©¼)│╠Č╚┐╔Å──ĻĪóį┬Īóų▄ę╗ų▒ĄĮ╠ņĪóąĪĢrŻ¼╔§ų┴┐╔ĄĮĘųńŖĪŻ┤╦═ŌŻ¼SCM─▄ē“ļSĢrĖ∙ō■(j©┤)╔·«a(ch©Żn)║═┐═æ¶ąĶŪ¾Ą─ūā╗»▀M(j©¼n)ąąųž┼┼ėŗ(j©¼)äØŻ¼┴┐╗»ĄžĘ┤ė│╔§ų┴│¼Ū░ė┌╩ął÷Ą─ąĶŪ¾ĪŻ═¼ĢrŲõŠ▀ėąī”š¹éĆ╣®æ¬(y©®ng)µ£Ą─┐╔ęŖąįŻ¼Ų¾śI(y©©)┐╔ęįī”├┐ę╗┤╬ęŌ═Ōūā╗»▀M(j©¼n)ąąļSĢrųž┼┼ėŗ(j©¼)äØ╠Ä└ĒĪŻ└²╚ńŻ¼ėŗ(j©¼)äØ╚╦åTøQČ©ł╠(zh©¬)ąąčėŲ┌ę╗éĆ╔·«a(ch©Żn)ėåå╬Ż¼▀@éĆą┼ŽóĢ■═¼ĢrŽ“ļpŽ“é„▀fŻ¼įōĮY(ji©”)╣¹Ģ■ė░ĒæĄĮŽ┬ė╬Ą─╗Ņäė(╚ń«a(ch©Żn)ŲĘ═Ļ╣ż║═ūŅĮKĮ╗ĖČĮo┐═æ¶ėŗ(j©¼)äØĄ─ėąą¦ąį)Ż╗═¼Ģrę▓Ģ■ė░Ēæ╔Žė╬Ą─╗Ņäė(╚ńŲõ╦¹╔·«a(ch©Żn)ėåå╬čė▀tĄ─┐╔─▄ąįŻ¼▓┐╝■Äņ┤µ╦«ŲĮ║═╬┤üĒĄ─▓╔┘ÅąĶŪ¾Ą╚)ĪŻŽÓ▒╚ų«Ž┬Ż¼ERPėąĢr░┤ų▄║═╠ņū÷ėŗ(j©¼)äØČ╝║▄└¦ļyŻ¼Ė³¤oĘ©Š½┤_ĄĮąĪĢr║═ĘųńŖŻ¼ę▓║▄ļyū÷ĄĮ┐ņ╦┘Ąžųž┼┼ėŗ(j©¼)äØĪŻ

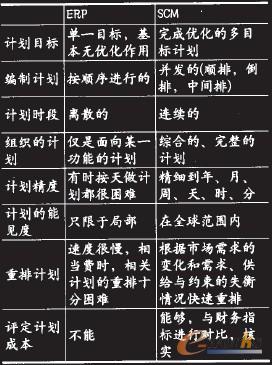

ūŅ║¾Ż¼į┌╔·│╔ėŗ(j©¼)äØ║¾Ż¼SCM┐╔ęįĖ∙ō■(j©┤)Ī░įuārėŗ(j©¼)äØ│╔▒ŠĪ▒Ą─ś╦(bi©Īo)£╩(zh©│n)╚źįuārėŗ(j©¼)äØ│╔▒ŠŻ¼▓ó┼cŲ¾śI(y©©)Ą─žö(c©ói)äš(w©┤)ųĖś╦(bi©Īo)▀M(j©¼n)ąąī”▒╚║═║Ō┴┐Ż¼▀M(j©¼n)ę╗▓Į║╦īŹ(sh©¬)Ųõ┐╔ąąąįĪŻĄ½ERP¤oĘ©ī”ū÷│÷Ą─ėŗ(j©¼)äØ│╔▒Š▀M(j©¼n)ąąįuārĪŻČ■š▀į┌ėŗ(j©¼)äØŠÄųŲĘĮ├µĄ─▒╚▌^╚ń▒Ē3╦∙╩ŠĪŻ

▒Ē3

4Ż«śI(y©©)äš(w©┤)╣▄└Ē

SCMį┌śI(y©©)äš(w©┤)╣▄└Ē╔ŽŠ▀ėą▒╚ERPĖ³║├ĪóĖ³ČÓĄ─╣”─▄ĪŻ

╩ūŽ╚Ż¼SCM╩ŪĖ∙ō■(j©┤)ąĶŪ¾üĒĘų┼õ╣®ĮoŻ¼╦³─▄ē“?q©▒)ó╣®æ?y©®ng)µ£╔ŽĄ──│ĘNŽĪ╚▒┘Yį┤ŅA(y©┤)Ž╚Ęų┼╔ĮoŠ▀ėąĖ▀ā×(y©Łu)Ž╚╝ēäeĄ─ąĶŪ¾Ż¼(╚ń─│éĆŠ▀¾w┐═æ¶╗“ĘųõNŪ■Ą└Ą─ąĶŪ¾)▒▄├ŌŲõ╦¹ąĶę¬┤╦┘Yį┤Ą─┐═æ¶┼c╦³éāĀÄŖZįō┘Yį┤Ż¼ęįīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)┘Yį┤Ą─ā×(y©Łu)╗»┼õų├ĪŻ

ŲõČ■Ż¼SCM─▄ē“äėæB(t©żi)Ąžėŗ(j©¼)╦Ń╠ßŪ░Ų┌Ż¼▀@╩Ū╦³ā×(y©Łu)ė┌ERPĄ─┴Ēę╗éĆ╠žąįŻ¼ERP▀ē▌ŗ╩╣ė├┴╦╣╠Č©Ą─╠ßŪ░Ų┌╚źėŗ(j©¼)äØ╔·«a(ch©Żn)▀\(y©┤n)ū„Ż¼▀@ī”š¹éĆ╣®æ¬(y©®ng)µ£▀\(y©┤n)ąąŠ▀ėą╚¶Ė╔žō(f©┤)├µĄ─ė░ĒæŻ¼Č°į┌SCMųąŻ¼╠ßŪ░Ų┌╩ŪäėæB(t©żi)Ąž▀M(j©¼n)ąąėŗ(j©¼)╦ŃŻ¼╦³┐╝æ]┴╦į┌╣®æ¬(y©®ng)µ£╗Ņäėųąė╔▄øĪóė▓ā╔ĘN╝s╩°╦∙┐╔─▄įņ│╔Ą─čė▀tĪŻ

Ųõ╚²Ż¼SCMŠ▀ėąśOÅŖ(qi©óng)Ą─īŹ(sh©¬)Ģr│ąųZąįŻ¼╦³Ą─│ąųZś╦(bi©Īo)£╩(zh©│n)─▄×ķ┐═æ¶╠ß╣®£╩(zh©│n)┤_Ą─Į╗žø╚šŲ┌ĪŻļm╚╗ERPŽĄĮy(t©»ng)ųąĄ─┐╔ė├┴┐Öz▓ķ▀ē▌ŗ(ATP)ę▓Š▀ėą─│ĘN│ąųZ─▄┴”Ż¼Ą½ŲõāH╩ŪĮ©┴óį┌ī”¼F(xi©żn)ėąÄņ┤µÖz▓ķĄ─╗∙ĄA(ch©│)╔ŽŻ¼Č°SCM╩Ūį┌ATPĄ─╗∙ĄA(ch©│)╔ŽŻ¼═©▀^ī”ąĶŪ¾│ąųZCTD(Capacity To Demand)║═ī”ėåå╬│ąųZ─▄┴”CTP(capacity to promise)ĪóöU(ku©░)š╣Ą─╔·«a(ch©Żn)┐╔ė├ąįÖz▓ķEATP(Extend ATP)║═ī”½@└¹─▄┴”│ąųZPTP(Profitable To Promise)Ą─Öz▓ķĄ╚╩ųČ╬Ż¼ī”░³└©╣®æ¬(y©®ng)╔╠║═Ę■äš(w©┤)╔╠į┌ā╚(n©©i)Ą─┘Yį┤▀M(j©¼n)ąąäėæB(t©żi)ĄžĘų╬÷║═╬’└ĒÖz▓ķŻ¼ęįī”┐═æ¶ū„│÷£╩(zh©│n)┤_Ą─Į╗žø│ąųZŻ¼▓óį┌╔╠šäėåå╬Ą─Ą┌ę╗ĢrķgŠ═─▄┤_Č©įōėåå╬╩Ūʱ─▄ē“½@└¹Ż¼╩ŪʱąĶę¬Įė╩▄ėåå╬Ż╗Č°ERP▓╗Š▀éõ▀@ĘN─▄┴”ĪŻ

Ųõ╦─Ż¼SCMĄ─ėŗ(j©¼)äØĘČć·öU(ku©░)š╣ĄĮ┴╦Ų¾śI(y©©)ų«═ŌŻ¼─▄╔·│╔┐ńŲ¾śI(y©©)Ą─ģf(xi©”)═¼ėŗ(j©¼)äØŻ¼īŹ(sh©¬)Ģr┴╦ĮŌ╗’░ķéāĄ─śI(y©©)äš(w©┤)ūā╗»ŪķørŻ¼╝░Ģr▀M(j©¼n)ąąųž┼┼ėŗ(j©¼)äØŻ¼▒Ż│ųĖ▀Č╚Ą─ņ`╗Ņąį║═ŅA(y©┤)ęŖąįŻ¼ęį┐ņ╦┘Ēææ¬(y©®ng)╩ął÷ąĶŪ¾ĪŻČ°ERPät¤oĘ©ØMūŃ▀@ĘNąĶŪ¾ĪŻ

Ą┌╬ÕŻ¼SCM┐╔ęįī”╣®æ¬(y©®ng)µ£Ą─ąĶŪ¾Īó╣®Įo║═╝s╩°▀M(j©¼n)ąą▒O(ji©Īn)┐žŻ¼īŹ(sh©¬)ĢrĄžīó▀@╚²š▀▀M(j©¼n)ąą▒╚▌^Ż¼ę╗Ą®│÷¼F(xi©żn)▓╗Ųź┼õĢr┴ó┐╠░l(f©Ī)│÷ŅA(y©┤)Š»ą┼╠¢Ż¼═¼Ģrł╠(zh©¬)ąąųŪ─▄Ą─▀ē▌ŗ▓┘ū„╩╣╣®ąĶų«ķgųžą┬╗ųÅ═(f©┤)ŲĮ║ŌŻ¼╩╣ąĶŪ¾Īó╣®Įo║═╝s╩°ų«ķgųžą┬▀_(d©ó)ĄĮ═¼▓ĮŻ¼▀@ę▓╩ŪERP¤oĘ©īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)Ą─ĪŻ

ūŅ║¾Ż¼┼cSCMŽÓ▒╚Ż¼ERP╚▒╔┘ā×(y©Łu)╗»║═øQ▓▀ų¦│ųĪóśI(y©©)äš(w©┤)╗’░ķĻP(gu©Īn)ŽĄ╣▄└ĒĪó╔ŽŽ┬ė╬śI(y©©)äš(w©┤)ģf(xi©”)═¼╣▄└Ē║═╬’┴„╣▄└ĒĄ╚╣”─▄Ż¼¤oĘ©īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)╣®æ¬(y©®ng)µ£╔ŽŲ¾śI(y©©)ķgĄ─ģf(xi©”)═¼▀\(y©┤n)ū„║═Ė³ėąą¦Ąž└¹ė├Ų¾śI(y©©)═Ō▓┐Ą─┘Yį┤Ż¼Č■š▀Ą─▒╚▌^╚ń▒Ē4╦∙╩ŠĪŻ

▒Ē4

5Ż«▀\(y©┤n)ąą╦┘Č╚

SCM▓╔ė├┴╦Ą┌4┤·│Ż±vā╚(n©©i)┤µ▀\(y©┤n)ąąĄ─╝╝ąg(sh©┤)Ż¼īó╦∙ėąŽÓĻP(gu©Īn)Ą─öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)├ōļxų„Ę■äš(w©┤)Ų„ūx╚ļā╚(n©©i)┤µŻ¼▒▄├Ō┴╦ŅlĘ▒ūxė▓▒PŻ¼▒╚╗∙ė┌MRPĘ©Ą─ERP▀\(y©┤n)╦Ń╦┘Č╚┐ņÄū░┘▒ČŻ¼Š▀ėąĖ³┐ņĄ─▀\(y©┤n)╦═┼cøQ▓▀╦┘Č╚║═Ēææ¬(y©®ng)─▄┴”Ż¼ī”Ų¾śI(y©©)▒M┐ņ▓ČūĮ║═░č╬š╩ął÷╔╠ÖC(j©®)Ż¼Ž╚╚╦ę╗╗Iōīš╝╩ął÷ėą║▄ųžę¬Ą─ęŌ┴xĪŻ

┐╔ęĢ╗»Ą─GUI╝╝ąg(sh©┤)ų¦│ųSCMŽ╚▀M(j©¼n)Ą─╣®æ¬(y©®ng)µ£ī¦(d©Żo)║Į╣”─▄Ż¼×ķŲ¾śI(y©©)╠ß╣®┐╔ęĢĄ─æ¶łD╗»ą╬Įń├µŻ¼īóīŹ(sh©¬)ļHĄ─╣®æ¬(y©®ng)µ£ŠW(w©Żng)Įj(lu©░)ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Īó╣®ąĶĻP(gu©Īn)ŽĄ║═▀BĮė┬ĘŠĆĄ╚īŹ(sh©¬)ør▒M’@č█Ū░Ż¼╩╣╣▄└Ē╚╦åT─▄Ė³╚▌ęūĄžū„│÷øQ▓▀Ż¼īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)ė»└¹Ż¼Č■š▀Ą─ī”▒╚╚ń▒Ē5╦∙╩ŠĪŻ

▒Ē5

6Ż«╩┬äš(w©┤)╠Ä└Ē

ļm╚╗SCMŠ▀ėą▒ŖČÓĄ─ėŗ(j©¼)äØĪóā×(y©Łu)╗»║═øQ▓▀╣”─▄Ż¼Ą½╦³ģs▓╗Š▀éõ─│ą®╩┬äš(w©┤)╠Ä└Ē║═öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)ŠSūo(h©┤)Ą─╣”─▄Ż¼└²╚ńŻ¼žø╬’Ą─Įė╩šŻ║▒P³c(di©Żn)┼c│÷ÄņŻ¼╣żå╬/▓╔┘Åå╬░l(f©Ī)Ę┼Īó░l(f©Ī)Ų▒/╬─ō§╣▄└ĒĪóĢ■ėŗ(j©¼)╣▄└ĒŻ¼ī”ĒŚ(xi©żng)─┐ų„╬─╝■/BOMĪó┴ą▒Ē▀M(j©¼n)ąąŠSūo(h©┤)Ą╚ĪŻČ°ERPät┐╔ęį═Ļ│╔▀@ą®╣”─▄ĪŻĄ½Į³─ĻüĒŻ¼ėąą®SCMŽĄĮy(t©»ng)į┌▓╗öÓöU(ku©░)š╣╦³Ą─ł╠(zh©¬)ąą╣”─▄Ż¼į÷╝ė┴╦╣®æ¬(y©®ng)µ£ł╠(zh©¬)ąą(SCE)ŽĄĮy(t©»ng)Ż¼┐╔ęį┤·╠µęį═∙ė╔ERP╦∙═Ļ│╔Ą─śI(y©©)äš(w©┤)╠Ä└Ē╣żū„Ż¼╚ńėåå╬Ą─┴„│╠╣▄└ĒŻ¼╬’┴ŽĄ─Įė╩▄┤_šJ(r©©n)║═░l(f©Ī)Ų▒╠Ä└ĒĄ╚Ż¼═¼Ģrį÷╝ė┴╦öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)╣▄└Ē╣”─▄Ą─SCMŽĄĮy(t©»ng)┐╔ęįīŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)ī”Ų¾śI(y©©)öĄ(sh©┤)ō■(j©┤)▀M(j©¼n)ąąā×(y©Łu)╗»Ą─╣▄└ĒĪŻ

ŠC╔Ž╦∙╩÷Ż¼SCMĖ³─▄ØMūŃą┬Ą─Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)Łh(hu©ón)Š│║═╩ął÷ĖéĀÄąĶŪ¾Ż¼─▄×ķŲ¾śI(y©©)║═š¹éĆ╣®æ¬(y©®ng)µ£╠ß╣®▒╚ERPĖ³ČÓĪóĖ³║├Ą─╣▄└Ē╣”─▄║═╩ųČ╬╚źæ¬(y©®ng)ĖČÅ═(f©┤)ļsČÓūāĄ─ĖéĀÄŁh(hu©ón)Š│Ż¼īŹ(sh©¬)¼F(xi©żn)╣®æ¬(y©®ng)µ£╔ŽĄ─╣▓┌AĪŻ

▒Ē6

╚²ĪóSCM┼cLM╬’┴„

šäĄĮ╬’┴„╣▄└ĒŻ¼ę¬Ž╚┐┤ę╗Ž┬╬’┴„Ą─Ė┼─ŅĪŻ╬’┴„į┌╬„ĘĮć°╝ę▒╗ĘQ×ķLogisticsŻ¼▓ó▒╗└ĒĮŌ×ķĪ░į┌▀BĮė╔·«a(ch©Żn)║═Ž¹┘M(f©©i)ķgī”╬’┘Y┬─ąą▒Ż╣▄Īó▀\(y©┤n)▌öĪóčbąČĪó░³čbĪó╝ė╣żĄ╚╣”─▄Ż¼ęį╝░ū„×ķ┐žųŲ▀@ą®╣”─▄║¾į«Ą─ą┼Žó╣”─▄Ż¼╦³į┌╬’┘YõN╩█ųąŲ┴╦ś“┴║ū„ė├Ī▒ĪŻLogisticsį┌╬ęć°ūŅ│§▒╗ĘŁūg×ķĪ░║¾Ū┌Ī▒Ż¼╦³é„╚ļųąć°Ą─┴Ēę╗Śl═ŠÅĮ╩Ū╔ŽéĆ╩└╝o(j©¼)60─Ļ┤·Å─╚š▒Šę²╚ļŻ¼Logisticsį┌╚š╬─ųą▒╗ĘŁūg│╔Ī░╬’Ą─┴„äėĪ▒Ż¼║¾║åĘQ×ķ╚š╬─Ī░╬’┴„Ī▒ĪŻė╔ė┌Ī░╬’┴„Ī▒▒╚Ī░║¾Ū┌Ī▒į┌ĘQų^╔ŽĖ³ą╬Ž¾Ż¼ę“Č°▒╗Ė³ČÓĄ─╚╦Įė╩▄Ż¼│╔×ķ╬ęć°Į±╠ņ┴„ąąĄ─ĮąĘ©ĪŻČ°╬’┴„╣▄└ĒLM(Logistics Management)╩Ūī”╬’┴„śI(y©©)äš(w©┤)▀M(j©¼n)ąąĄ─╣▄└ĒĪŻ╬’┴„Ą─Č©┴x╩ŪļSų°╬’┴„śI(y©©)äš(w©┤)Ą─░l(f©Ī)š╣Č°▓╗öÓč▌ūāĄ─ĪŻķLŲ┌ęįüĒŻ¼SCM┼c╬’┴„╣▄└Ēį┌Ė┼─Ņ╔Žėąų°ę╗Č╬─Ż║²Ą─Įø(j©®ng)ÜvŻ¼Ą½į┌ūŅĮ³Ż¼ć°ļH╔Ž┤¾ČÓöĄ(sh©┤)╣▄└ĒĮńĄ─蹊┐║═æ¬(y©®ng)ė├╚╦╩┐ī”SCM║═LMĄ─└ĒĮŌėą┴╦Ė³╔Ņīė┤╬Ą─šJ(r©©n)ūRĪŻį┌╬ęć°Ż¼╚╦éā│Ż│Ż░č╣®æ¬(y©®ng)µ£┼c╬’┴„Īóęį╝░╣®æ¬(y©®ng)µ£╣▄└Ē┼c╬’┴„╣▄└Ē╗ņ×ķę╗šäŻ¼ŲõīŹ(sh©¬)Ż¼╦³éāų«ķg╩Ū┤µį┌ų°─│ą®ģ^(q©▒)äeĄ─ĪŻŽ┬├µŻ¼Š═ī”╦³éāų«ķgĄ─▓╗═¼ų«╠Ä▀M(j©¼n)ąą║åꬥ─šō╩÷ĪŻ

├└ć°╬’┴„╣▄└Ēģf(xi©”)Ģ■CLM(council of Logistics Management)Ż¼ę╗éĆć°ļH╬’┴„蹊┐ŅI(l©½ng)ė“▌^ÖÓ(qu©ón)═■Ą─ÖC(j©®)śŗ(g©░u)ūŅ│§Įo│÷Ą─╣®æ¬(y©®ng)µ£Č©┴x×ķŻ║╣®æ¬(y©®ng)µ£?zh©│n)ŪŲ¾śI(y©©)═Ō▓┐Ą─╬’┴„Ż¼░³└©┴╦┐═æ¶║═╣®æ¬(y©®ng)╔╠Ż╗Č°ī”╬’┴„Ą─Č©┴xät╩ŪŻ║┐é╩Ū┤·▒Ēų°╣®æ¬(y©®ng)µ£Ą─ĘĮŽ“Ż¼Ī░Å─┘Yį┤³c(di©Żn)ĄĮŽ¹┘M(f©©i)³c(di©Żn)Ī▒ĪŻ▀@éĆČ©┴x┬Ā╔Ž╚ź╩«Ęų─Ż║²Ż¼╩╣╚╦ĖąėXĄĮ╬’┴„╩Ūę╗éĆŲ¾śI(y©©)ā╚(n©©i)▓┐Ą─╣”─▄Łh(hu©ón)╣Ø(ji©”)Ż¼Įo╚╦éāĦüĒ┴╦ę╗Č©│╠Č╚╔ŽĄ─š`ĮŌĪŻ×ķ┤╦Ż¼CLMį┌1985─Ļ░č╬’┴„Č©┴x×ķŻ║Ī░ęįØMūŃ┐═æ¶ąĶŪ¾×ķ─┐Ą─Ż¼ī”įŁ▓─┴ŽĪóį┌ųŲŲĘĪó«a(ch©Żn)│╔ŲĘęį╝░ŽÓĻP(gu©Īn)ą┼ŽóÅ─╣®æ¬(y©®ng)ĄžĄĮŽ¹┘M(f©©i)ĄžĄ─Ė▀ą¦┬╩ĪóĄ═│╔▒Š┴„äė║═ā”┤µČ°▀M(j©¼n)ąąĄ─ėŗ(j©¼)äØĪóīŹ(sh©¬)╩®║═┐žųŲ▀^│╠Ī▒ĪŻĄĮ┴╦1992─ĻŻ¼CLMėųą▐ėå┴╦╬’┴„Č©┴xŻ¼īóĪ░įŁ▓─┴ŽĪóį┌ųŲŲĘĪó«a(ch©Żn)│╔ŲĘĪ▒ą▐Ė─×ķĪ░«a(ch©Żn)ŲĘĪóĘ■äš(w©┤)Ī▒Ż¼▀@īŹ(sh©¬)ļH╔Ž┤¾┤¾═žš╣┴╦╬’┴„Ą─ā╚(n©©i)║Ł┼c═ŌčėŻ¼╝╚░³└©╔·«a(ch©Żn)╬’┴„Ż¼ę▓░³└©Ę■äš(w©┤)╬’┴„Ż¼Ą½╚į╬┤ĻU├„Č■š▀ķgĄ─ĻP(gu©Īn)ŽĄĪŻļSų°╣®æ¬(y©®ng)µ£╣▄└ĒĄ─│÷¼F(xi©żn)║═▓╗öÓĄžæ¬(y©®ng)═ŲÅVė├Ż¼1998─Ļ10į┬Ż¼CLMėųą¹▓╝┴╦ī”╬’┴„Č©┴xĄ─ą▐Ė─Ż¼įōą▐Ė─├„┤_Ąž┬Ģ├„╬’┴„╣▄└ĒāHāH╩ŪSCMĄ─ę╗▓┐ĘųĪŻą┬Č©┴xūā?y©Łu)ķŻ║Ī░╬’┴„╩Ū╣®æ?y©®ng)µ£┴„│╠Ą─ę╗▓┐ĘųŻ¼╩Ū×ķ┴╦ØMūŃ┐═æ¶ąĶŪ¾Č°ī”╔╠ŲĘĪóĘ■äš(w©┤)╝░ŽÓĻP(gu©Īn)ą┼ŽóÅ─įŁ«a(ch©Żn)ĄžĄĮŽ¹┘M(f©©i)ĄžĄ─Ė▀ą¦┬╩ĪóĖ▀ą¦ęµĄ─┴„äė╝░ā”┤µ▀M(j©¼n)ąąĄ─ėŗ(j©¼)äØĪóīŹ(sh©¬)╩®┼c┐žųŲ▀^│╠Ī▒ĪŻ▀@ę╗▀^│╠╩Ū«a(ch©Żn)ŲĘÅ─Ī░╣®æ¬(y©®ng)╔╠Ą─╣®æ¬(y©®ng)╔╠Ī▒ę╗ų▒ĄĮĪ░┐═æ¶Ą─┐═æ¶Ī▒ų«ķgÅ═(f©┤)ļsĄ─┐šķg┴„▐D(zhu©Żn)▀^│╠Ż¼▓╗Ą½╔µ╝░ĄĮ▀\(y©┤n)▌öé}ā”Īó▀Ć╔µ╝░ĄĮ╔·«a(ch©Żn)ĪóŽ¹┘M(f©©i)Ą╚ųTČÓŅI(l©½ng)ė“ĪŻŲõųąŻ¼Ī░╬’Ī▒Ą─Ė┼─Ņ╩ŪųĖę╗ŪąėąĮø(j©®ng)Ø·(j©¼)ęŌ┴xĄ─╬’┘|(zh©¼)īŹ(sh©¬)¾wŻ¼╝┤ųĖ╔╠ŲĘ╔·«a(ch©Żn)Īó┴„═©ĪóŽ¹┘M(f©©i)Ą─╬’┘|(zh©¼)ī”Ž¾Ż¼╦³╝╚░³└©ėąą╬Ą─╬’ėų░³└©¤oą╬Ą─╬’Ż╗Č°Ī░┴„Ī▒ųĖĄ─╩Ū╬’┘|(zh©¼)īŹ(sh©¬)¾wĄ─Č©Ž“ęŲäėŻ¼╝╚░³║¼Ųõ┐šķg╬╗ęŲŻ¼ėų░³└©ŲõĢrķgčė└m(x©┤)ĪŻ╦³╩Ūę╗ĘNĮø(j©®ng)Ø·(j©¼)╗ŅäėĪŻ

▀@└’├„┤_ĄžųĖ│÷╬’┴„╩Ū╣®æ¬(y©®ng)µ£┴„│╠Ą─ę╗▓┐ĘųŻ¼│╬ŪÕ┴╦ķLŲ┌ęįüĒ╚╦éā░č╬’┴„║═╣®æ¬(y©®ng)µ£Ė┼─Ņ╗ņ×ķę╗šäĄ─ė^─ŅĪŻę“┤╦Ż¼╚ń╣¹Å─╬’└ĒĘČ«ĀüĒĮŌßīČ■š▀ķgģ^(q©▒)äeĄ─įÆŻ¼╣Pš▀šJ(r©©n)×ķŻ¼╣®æ¬(y©®ng)µ£?zh©│n)Ūę╗éĆė╔ČÓéĆįO(sh©©)╩®(╚ńŲ¾śI(y©©)Īó╣żÅSĪóé}ā”ųąą─ĪóĖ█┐┌Ą╚)ĪóĮ╗═©╣żŠ▀(┐©▄ćĪó╗▄ćĪó’wÖC(j©®)Īó┤¼Ą╚)║═╬’┴„ą┼ŽóŽĄĮy(t©»ng)ĪóĮ╚┌ĮY(ji©”)╦Ń║═Į╗ęūŽĄĮy(t©»ng)▀BĮėį┌ę╗ŲĄ─ČÓśI(y©©)äš(w©┤)Ą─ŠC║ŽŠW(w©Żng)Įj(lu©░)ŽĄĮy(t©»ng)Ż╗Č°╬’┴„ät╩Ū╣®æ¬(y©®ng)µ£╔Ž«a(ch©Żn)ŲĘ┼cĘ■äš(w©┤)ęŲäė╦∙░l(f©Ī)╔·Ą─╗Ņäė║═╩┬╝■ĪŻĮĶė├¾wė²╔ŽĄ─ę╗ŠõąąįÆŻ¼╚ń╣¹░č╣®æ¬(y©®ng)µ£▒╚ū÷¾wė²Ą─įÆŻ¼╬’┴„ät╩Ū¾wė²▒╚┘ÉĒŚ(xi©żng)─┐ĪŻ

╬ęéā└ĒĮŌ╦³éāų«ķgĄ─ģ^(q©▒)äeŻ¼▓╗āH╩Ūę¬░č╬’┴„╝{╚ļ┴╦╣®æ¬(y©®ng)µ£Ų¾śI(y©©)ķg╗źäėģf(xi©”)ū„ĻP(gu©Īn)ŽĄĄ─╣▄└ĒĘČ«ĀŻ¼Č°Ūęę¬Ū¾Ų¾śI(y©©)į┌Ė³ÅVķ¤Ą─▒│Š░╔ŽüĒ┐╝æ]ūį╔ĒĄ─╬’┴„▀\(y©┤n)ū„ĪŻ╝┤▓╗āHę¬┐╝æ]ūį╝║Ą─┐═æ¶Ż¼Č°Ūęę¬┐╝æ]ūį╝║Ą─╣®æ¬(y©®ng)╔╠Ż║▓╗āHę¬┐╝æ]ĄĮ┐═æ¶Ą─┐═æ¶Ż¼Č°Ūęę¬┐╝æ]ĄĮ╣®æ¬(y©®ng)╔╠Ą─╣®æ¬(y©®ng)╔╠Ż╗▓╗āHę¬ų┬┴”ė┌ĮĄĄ═─│ĒŚ(xi©żng)Š▀¾w╬’┴„ū„śI(y©©)Ą─│╔▒ŠŻ¼Č°Ūęę¬┐╝æ]╩╣╣®æ¬(y©®ng)µ£▀\(y©┤n)ū„Ą─┐é│╔▒ŠūŅĄ═ĪŻ┐éų«Ż¼įōČ©┴xĘ┤ė│┴╦ļSų°╣®æ¬(y©®ng)µ£╣▄└Ē╦╝ŽļĄ─│÷¼F(xi©żn)Ż¼ć°ļH╔Žī”╬’┴„Ą─šJ(r©©n)ūRĖ³╝ė╔Ņ╚ļŻ¼ÅŖ(qi©óng)š{(di©żo)Ī░╬’┴„╩Ū╣®æ¬(y©®ng)µ£Ą─ę╗▓┐ĘųĪ▒Ż¼▀M(j©¼n)ę╗▓Į═žš╣┴╦╬’┴„Ą─ā╚(n©©i)║Ł┼c═ŌčėĪŻę“┤╦Ż¼╬ęéā¼F(xi©żn)į┌─▄ē“▌^ŪÕ│■Ąž┴╦ĮŌČ■š▀Ą─ĻP(gu©Īn)ŽĄŻ║╬’┴„╩Ū╣®æ¬(y©®ng)µ£ųąĄ─ę╗▓┐ĘųŻ¼╩Ū╣®æ¬(y©®ng)µ£┴„│╠ųąīŹ(sh©¬)╬’Ą─┴„Ž“Ż¼╬’┴„╣▄└Ē╩Ū×ķ╣®æ¬(y©®ng)µ£┴„│╠╣▄└ĒĘ■äš(w©┤)Ą─Ż¼═¼Ģr╬’┴„Ą─ą¦┬╩Īóą¦╣¹Īó┘|(zh©¼)┴┐║═╦┘Č╚īóų▒Įėė░Ēæ╣®æ¬(y©®ng)µ£▀\(y©┤n)ū„Ą─┴„Ģ│ąį║═╣®æ¬(y©®ng)µ£╣▄└ĒĄ─┘|(zh©¼)┴┐ĪŻ

▐D(zhu©Żn)▌dšłūó├„│÷╠ÄŻ║═ž▓ĮERP┘YėŹŠW(w©Żng)http://m.guhuozai8.cn/

▒Š╬─ś╦(bi©Īo)Ņ}Ż║SCMŽĄĮy(t©»ng)ĪóERPŽĄĮy(t©»ng)┼c╬’┴„╣▄└Ē

▒Š╬─ŠW(w©Żng)ųĘŻ║http://m.guhuozai8.cn/html/consultation/1082065605.html