一、問題的引出

人類社會從傳統的農業經濟、工業經濟時代走向知識經濟時代,這一時代的特征是建立在知識和信息的生產、分配和使用基礎上的經濟,知識日益成為人類的財富之源,也即知識的存量和流量的大小決定經濟產出的首要因素,知識資源成為能夠對其他資源進行整合、集聚,產生乘數效應的特殊資源。知識的生產過程,實際上是個人發揮創新能力、學習能力和其他各種能力的過程,因此能力大小成為決定獲取知識速度的決定因素,不僅如此,能力大小也已成為構成計量社會財富的重要指標,成為對于社會進步的衡量標準。

但是人力資源能力衡量是一個極其復雜的過程,這不僅因為歷來對“人力資源能力”定義的爭論至今尚無一個定論,而且由于衡量人力資源能力的手段也沒有任何突破性的進展。為此,人力資源能力衡量一直只能停留在定性的討論上。然而,對于人力資源能力的衡量的要求呼聲日愈增強。從宏觀區域的人力資源能力的比較一直到微觀組織個體人力資源間的能力互比,都要求有一種比較科學的方法和體系對于人力資源能力做出甚至是可接受范圍內比較粗糙的估量,因此人力資源能力衡量的重要性日漸凸現。

1.能力的定義。近年來,“能力”的重要性已經伴隨著“人力資源是第一資源”的理念也從一般心理學意義拓寬到更為廣闊的層次,美國行為技術研究所的保羅·格林(Paul C.Green)認為“能力就是用以達成工作目標的可以測量的工作習慣與個人技能的書面表述”。進一步地,保羅·格林把上述定義又進行了四個方面的詮釋,作為人們在實踐運用中幫助理解能力的說明。他認為:(1)個體能力不同于組織的核心競爭能力、組織潛能、組織的價值觀以及組織的行為取向;(2)為了清楚地表達能力的內涵,務必使用書面描述的語句,而且起碼要有20個字;(3)可測量的工作習慣與個人技能是指能力可以被有效地測評出來,并且能夠據此準確地預計個人的行動;(4)個人能力有助于實現工作目標,這些工作目標通常只是工作系統的一個部分。這些工作系統可能是取得組織效果的真正原因。保羅·格林上述的分析筆者認為比較完整地對“能力”的定義進行了概括和界定。

2.人力資源能力的定義。在對“能力”進行了比較準確的把握之后,“人力資源能力”可以定義為一定時期和一定范圍內的人力資源所具有的能力總和。上述定義包含下列四層涵義:

(1)人力資源是一個相對宏觀的概念,不是指個體,而是指由個體按照一定原則構成的群體或正規組織;(2)由于個體能力是可以被測量的,因此群體或正規組織中的個體能力都可以測量得到其數據;(3)人力資源能力即為進入統計視角的個體能力的總和;也即工作習慣和個人技能的測量數據之和;(4)不同的人力資源能力是可以相互比較的。事實上人力資源能力的測量問題早就是管理領域的專家們不斷關注的核心問題,也有大量相應的論述研究過這類問題。

二、人力資源能力衡量指標體系的研究

(一)人力資源衡量指標體系的選擇標準人力資源能力衡量指標體系構建的目的是為了對人力資源能力進行測量和比較,其作用在于制定在某一時期某一區域或組織內的人力資源能力的高低,并作為決策者的參考,同時也可以為某一區域或組織未來的人力資源建設提供依據。基此,人力資源能力衡量指標體系的重要意義不言而喻,也正是因為如此.在構建人力資源能力衡量指標體系時必須滿足下列要求。

1.指標參數便于收集。在收集人力資源能力衡量的指標參數時必然要考慮到投入的成本問題,如果收集指標參數需要投入大量的人力物力時間,則有可能構成人力資源能力衡量的一大障礙,畢竟成本和投入也是一個值得關注的問題。

2.指標參數簡潔易懂。作為一種能夠被廣泛使用的衡量工具,指標參數如果過于復雜,必然造成認知上的困難,從而影響其可接受的程度。因此過于復雜的數學模型公式有可能不被廣泛接受。

3.指標參數認可度高。既然是作為人力資源能力衡量的依據,這些參數就要有一定的權威性和認可度,否則就會被人認為公信程度不高而失去其應有的價值。

能夠滿足上述三個基本要求的指標參數才能做為人力資源能力測量的基本工具,在構建指標體系過程中必須發掘同時具備上述三個基本要求的指標參數。

(二)可以作為人力資源能力衡量的指標參數及方法回顧與評述

自20世紀90年代人力資源管理理論在我國逐步被接受和這些年的不斷發展,人力資源能力衡量的指標參數也得到了定程度的開發。主要已經得到廣泛認可的指標參數有:

1.個體能力衡量指標參數

(1)學歷。相對而言,學歷是認可程度比較高的能力衡量指標參數,在傳統的人事管理中,甚至收入水平直接同學歷掛鉤。但是大量的人力資源實踐表明:學歷同能力之間有一定的關系,但不是完全成正比關系,如果單純以學歷作為人力資源能力的衡量指標參數,會造成以偏概全之虞,因此,學歷只能作為指標參數之一。

(2)工作經驗。工作經驗是同傳統意義上的工齡既有聯系又有區別的一個概念。工齡僅指工作年限,而工作經驗通常指與職位相關的工作年限,因此,工作經驗≤工齡。工作經驗固然對能力有相當大的影響,但把工作經驗直接等同于能力還是不被認可的。因此工作經驗也只能是重要的指標參數之一。

(3)職稱。職稱是同學歷、工齡都密切相關的一個表明目前的職業能力的指標。直至今Et職稱在能力衡量方面都是一個重要的參數。但由于職稱獲得之后的濟生制,于是就出現了“高職稱、低水平、低能力”現象,即所謂的“低能高評”現象出現,為了進一步防止“低能高聘”,于是就有了“評聘分離”的做法,這足以說明職稱作為一種能力衡量的指標參數也只是具有一定的參數價值。

(4)執業、從業資格證書、職業資格證書。我國從傳統的計劃經濟走向市場經濟的轉型時期,依然保留著很深的計劃經濟的“烙印”。我國長期實行人事、勞動的雙軌制,執業、從業資格證書就是由國家人事部門以及衛生、法律、財政、教育、工商等部門經過考核認證頒發的從事某項領域工作的許可證書;如企業法律顧問、注冊會計師、注冊資產評估師等等;職業資格證書眉前系由國家勞動和社會保障部根據《中華人民共和國職業分類大典》主持開發、培訓、考核后頒發的一種體系。上述二類證書雖然具有一定的權威性和廣泛的認可度,但同能力完全掛鉤也存在一定的難度。

2.群體能力衡量指標參數

(1)人力資源能力系數。1995年由中國學者牽頭與美國耶魯大學合作,在聯合國開發計劃署(UNDP)委托下,提出了人力資源能力建設的基本定則(參見UNDP(1995人類發展報告》中文版)。在此基礎上,中國科學院可持續發展戰略進一步發展了人力資源能力建設方程。①研究認為,一個人的能力是體能、技能與智能三者的高度統一。所謂人的“體能”是指人的生理上與心理上的健全程度;人的“技能”是指人的基本技術與掌握生產流程合理規則的熟練程度:人的“智能”是指人在各種領域中創造性開發及其創新性含量的程度。

認知科學表明,在現代社會中,體能、技能、智能三者存在一個簡化的定量規則,對于體能、技能與智能的獲得,需要社會支付之比分別為1:3:9這表示當保持一個人健全體魄所支付的社會費用為1時,支付其同時獲得技能的費用為3,支付其同時獲得智能的費用為9,即社會支付成本(相對于體能、技能、職能)為一列等比級數:1:3:9。

從另外一個角度看,人的體能、技能和智能為社會所創造的財富與價值則為1:10:100。它說明一個僅具有體能的人,他能創造的財富大約僅能維持他本人的生存,而同時具有技能的人則可創造出10倍于僅具有體能的人,具有智能的人又可創造出10倍于具有技能的人(即100倍于只具有體能的人所創造的財富),三種能力對社會的貢獻即社會獲得收益(相對于體能、技能、職能)為另一列等比級數1:10:100。

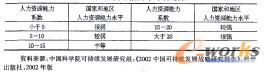

因此人力資源的能力建設就是通過塑造、改善、培育、拓展人力資源發揮作用的環境和空間,不斷提高其對社會的貢獻能力。如果我們以文盲作為僅具有“體能”的人,以第二產業從業的人口作為具有一定“技能”的人,而以科學家工程師人數作為具有“智能”的人,那么按照上述簡單的規則,我們提出人力資源能力方程為:人力資源能力=(文盲人數×1+第二產業人數×10+科學家工程師×100)/全社會總人口。人力資源能力系數取值范圍在1~100之間,并且有如下的基本分類,見表1。

表1 人力資源能力水平分級表

上述分類法是否準確及其科學性值得質疑。首先,該公式將第一產業完全排除在外,是否科學?其次,把第二產業從業人員全部歸結為“技能”人員也不準確;再次,僅把科學家工程師作為智能人員,而其他的諸如企業家、創意設計人員就被排除在外,顯然在理論上站不住腳。

(2)人力資源能力的貨幣性衡量。在人力資源會計學理論中,人們試圖通過對人力資源能力的衡量通過其總的貨幣性收益來分析。其主要方法有未來工資報酬折現法、調整后的未來工資報酬折現法、未來工資報酬資本化法、人力資本加工成本法、內部競標法、經濟價值法、隨機報酬價值法、調整后的隨機報酬價值法、商譽評價法、完全價值測定法、未產凈資折現法等十余種。但是由于大量數據的獲得都相當困難,因此在實際運用過程中困難較大。

(3)人力資源能力當期價值計量法。當期價值是指人力資源當期投入價值所創造的新增價值之和,以此作為人力資源的總價值。當期價值包括人力資源當期投入成本和當期創造的新增價值兩部分。其中當期投入成本即為取得、開發、保全不同等級人員的使用價值而發生的直接成本。而新增價值是指人力資源對企業的利潤的貢獻度。戚魯等構建了一個模型和公式,試圖來解決這一問題。

首先,通過條件假設和邏輯推導,建立企業人力、物力投入與產出之間的函數關系計算公式:Q=LaK8

其中:Q為效益或產出;L為人力資源的投入;K為物力資源的投入;Ot、B均為參數。

然后,選用企業人力、物力投入和產出的有關數據代入函數關系式并建立方程組。

H比例反映了企業人力資源對新增價值貢獻的比例,通過它與企業新增價值相乘,計算出人力資源所創造的新增價值,從而實現了對企業新增價值的分離。

上述公式在使用過程中也受到一定制約,首先是上述公式僅限于以營利為目的的組織,非營利性機構的測定則有一定困難;其次,人力的投入包括體力和智力,對于人力資源能力的衡量,尤其是智力衡量似不甚明了。

三、人力資源能力衡量模型的構建

只有構建了人力資源能力衡量模型,前述的理論和指標才能夠被有效地統一起來,才能夠真正對人力資源能力實施衡量。而人力資源能力衡量指標體系的構建,其目的就是為了同最終的績效相關聯,因此.能力測量必須圍繞有助于產生績效而展開,因此人力資源能力衡量模型也是圍繞著這一思路而構建。產生績效的主要因素是工作習慣和個人技能,也即我們所謂的勝任能力。圍繞著勝任能力的組成部分,安達信咨詢公司(Arthur Anderson)、斯庫諾弗(sch餓,nover)與美國人力資源協會(SHRM)合作進行了一項研究,研究表明,勝任能力的構成包括技術技能、知識領域、績效行為、個人特征及經驗等。根據筆者前文分析的人力資源能力衡量理論和一些主要指標參數,人力資源能力的衡量模型可以初步構建如下:

一般說來,個人特征,尤其是生理、個性特征對人未來的擇業選擇有相當的影響,如性格外向很有可能選擇同人打交道的工作,口齒伶俐的會選擇翻譯等工作,有一定的關聯;而學歷高低決定了其獲得職業資格證書的可能性、層次等;學歷也相對于工作經驗的獲得有一定影響;學歷也對績效行為有一定的作用。而職業資格證書、績效行為、工作經驗三者間相互影響.最終導致績效的產生。這其中影響人力資源能力的第一個因素是人的個性特征,“你可以教會火雞爬樹,但是你最好還是找來一只松鼠”就是最好的寫照,因此在整體的人力資源能力模型中,個人特性成為第一位的要素;而后天的通過學習獲得的學歷屬于第二層面。

人力資源能力衡量模型

如圖1我們可以對人力資源能力衡量模型的構建解釋如下。

個人生理特征是決定人力資源能力的第一層次要素。我們不能否認許多人在從事某些行業時的天賦,諸如歌星、影星、體育明星乃至一般的工作,都是或多或少具備了一定的天賦因素的。

2.由于天賦的作用,構成了學歷上的差異。這種差異不僅包括層次,也包括了學習的專業、興趣等等,但是我們應當看到,由于各人特征造成的學歷上的差異對于績效還不是至關重要的因素。

3.學歷差異構成了職業資格證書差異。例如一個博士參加會計電算化的證書考試的機率就很小;學歷差異也構成了工作經驗的差異,學歷高的工作經驗就會相對縮短但是可能經驗的體會會比較深刻等等;學歷差異更是決定了績效行為的差異,因為學歷高的普遍來說擔任的職位的重要性就會相對較高,因此由其產生的績效行為的貢獻度就會相對較高。

4.所有的各項要素最終都指向績效,英目的都是為了產生績效。值得說明的是績效在營利性組織中主要是指利潤,但是在非營利性組織中,績效有可能指的是一種服務的認可,或者是行為的規范等等,同利潤并無太大的關聯。

當然,上述模型的建立也是相對而言,分成三個層次,并不意味著嚴格意義上的三層區分,僅僅是為了分析問題方便而構建的理想化模型,事實上各個要素之間是不能截然分割的,這些要素之間是彼此關聯的統一整體。

核心關注:拓步ERP系統平臺是覆蓋了眾多的業務領域、行業應用,蘊涵了豐富的ERP管理思想,集成了ERP軟件業務管理理念,功能涉及供應鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業務領域的管理,全面涵蓋了企業關注ERP管理系統的核心領域,是眾多中小企業信息化建設首選的ERP管理軟件信賴品牌。

轉載請注明出處:拓步ERP資訊網http://m.guhuozai8.cn/

本文網址:http://m.guhuozai8.cn/html/consultation/1082063324.html